先日、医院を経営されている医師のお客様のところへ訪問した際のこと。

会計の不明点や月次報告などを終え、他になにかご相談はございますか?とお伺いしたところ、こんな返答がありました。

「2人の子供たちには医学部へ進学して、いずれはこの医院を継いでほしい。どれくらいの費用がかかるのか、まだ先の話だけれども、事業承継する際のアドバイスがあればください」

勤務医を経て独立され、地域に根ざした医院を長年守り続けてこられた先生。常に患者様と向き合い、地域の皆様と信頼を築いてこられたからこそ、引き続きこの場所でお子様に受け継いでほしいと考えておられます。

実際にどれくらいかかるの?

“今どきの”医学部進学にかかる教育資金

「命を預かる専門職」を育てるには、時間もお金も、専門性も必要です。実際に経験された先生はイメージがしやすいかとは思いますが、「自分のときはこれくらいで済んだ」という感覚をベースにしてしまいがちです。

では、実際に、“今どき”の医学部進学にかかる教育費用をシミュレーションしてみましょう。

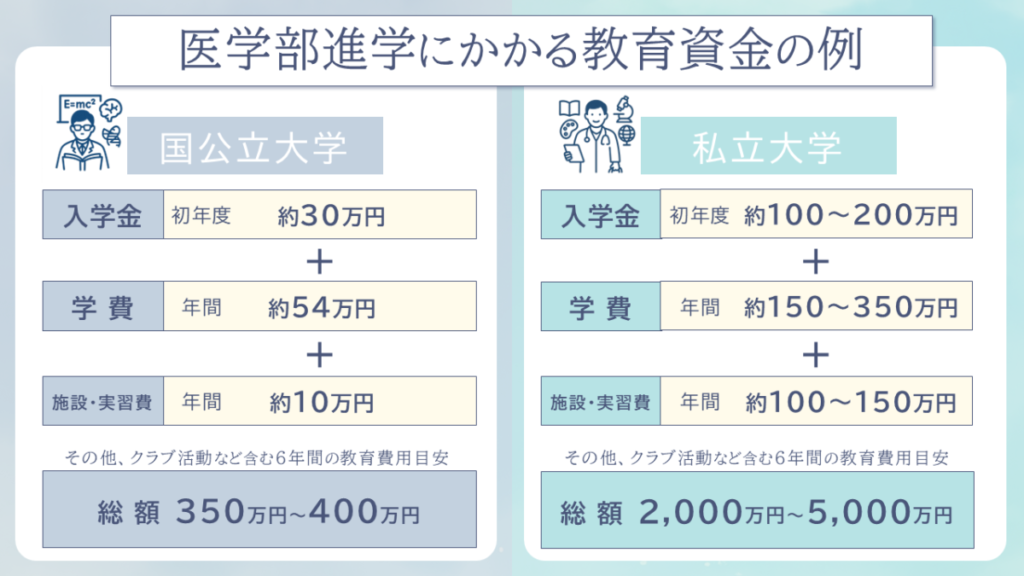

医学部や歯学部への進学を希望する場合、「国公立大学と私立大学のどちらに進学するかにより費用は大きく変わってきます。

〈国公立大学の場合〉

| 総額: 350万円~400万円ほど |

- 入学金や施設使用料や実習費などが格安

- 学費もほとんどの大学が一律、約54万円

〈私立大学の場合〉

| 医学部: 約2,000万円~5,000万円 歯学部: 約2,000万円~3,500万円 |

- 入学金や施設使用料や実習費などが高額

- 学費も大学により高額な場合が多い

現代は少子化やワークライフバランスの価値観が変わったことにより志願者が減少しているようで、施設利用料などの個人負担が以前に比べ増加しているとのことです。さらに、人件費増や物価高により、設備更新費用や附属病院の整備費用なども高騰しており、全体的に授業料は上昇傾向にあります。先生が学生だった頃より1,000万円レベルも上昇している、なんて話も。

仮に、遠方の私立大学医学部に進学し、一人暮らしを始めたとなれば、学費と生活費で最低でも3,000万円。先生のようにお子様が2人となれば、合計6,000万円を超える支出を見込んでおく必要があります。

なお、上記は大学の学費をシミュレーションしたものなので、小学校~高等学校までの教育資金を考えると、学費だけでも500万円~2,000万円。塾や予備校などに通う場合は、さらに資金を確保しなければなりません。

国公立vs私立の教育資金 ざっくりシミュレーション

| 教育段階 | 国公立コース | 私立コース |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 約53万円 | 約104万円 |

| 小学校(6年) | 約202万円 | 約1,097万円 |

| 中学校(3年) | 約163万円 | 約467万円 |

| 高校(3年) | 約179万円 | 約308万円 |

| 大学・医学部(6年) | 約350万円 | 約2,000~5,000万円 |

※ 上記シミュレーションの数値は文部科学省が発表している子供の学習費調査を基にしたものであり、実際の数値とは大きく異なる場合があります。あくまでも目安として捉えてください。

目指せ医学部進学!3,000万円を超える教育資金を捻出する“3つ”の備え

毎月の貯蓄で備える!

◍ 積立預金 ◍ 定期預金 ◍ 月々の児童手当の活用

長期の準備・資産運用で備える!

◍ 学資保険 ◍ 生命保険(定期保険) ◍ 投資信託 ◍ 新NISA など

現状に合った制度や補助で備える!

◍ 国や自治体・学校による奨学金 ◍ 教育ローンなどの活用

医師である先生へのアドバイス

一般的には、上記の方法で学費を工面するというパターンが多いと思います。

では、その“原資”はどのように準備すればよいのでしょうか。

今回の場合、「医学部の進学費用」と言う、とてつもなく高額な資金準備を医院経営のうちの一つとして捉え、子供の教育費準備を医院の中でまかなう形をご提案しました。

具体的には、医院の利益を向上させ、内部留保を増やします。節税のためにと、無駄な設備・交際費を増やすのは本末転倒です。利益を出して、税金を払っても残る構造を重視しましょう。自費診療や効率改善により収益力を上げて利益を蓄積させる仕組みを作り、そこから学費や家族にかかるお金を捻出していきます。

想定される将来キャッシュアウト

| 項目 | 期間 | 合計見込み |

|---|---|---|

| 子2人の私立医学部学費 | 15年以内 | 6,000万円前後 |

| 老後資金 | 65歳以降 | 5,000万円〜 |

| 医院維持・更新 | 随時 | 1,000万円〜 |

| 合計必要資金 | 1.2〜1.5億円超 | |

上記はあくまでもイメージですが、この数字に近いところを目標とする資産計画を立てるのが現実的です。

また、医院を“本気で継がせる覚悟”を決める前に、以下のこともご留意いただきたいです。

あなたの医院は、心から“承継したい”と思える医院ですか?

親が「医院を継いでほしい」と思っていても、実際のところ、子供はどう感じているかわかりません。

子供の方から「継ぎたい」と思ってもらうためには、医院そのものが魅力的な存在である必要があります。経営難や不透明な財務状況では、どれだけ親子の信頼関係があっても承継には繋がりません。

今からできる4つの「承継したくなる医院の価値づくり」

① 収益力の強化

収入が保険診療一辺倒になっている場合は、利益率の高い自費診療も併設しましょう。

例:健康診断・人間ドック・企業検診・高単価の診療の導入等

また、先進的な治療技術の導入は業務効率の向上と患者満足度の改善を促し、医院の競争力強化にもつながります。

② 患者層の分析・リピーター獲得

医院を取り巻く環境について、いま一度見直してみましょう。

新患は増え続けていますか?新しくできた医院に、患者様が流れていませんか?

今までもこれからも、患者様にずっと来ていただけるような医院にするためには、医院の周辺にはどのような層の方たちがお住まいなのか、今来ていただいている患者様はどんな患者様なのかを把握し、患者層を分析することが大切です

③ 医院の“ブランディング”と“差別化”

「地域密着」や「〇〇専門医」といった、貴院の強みをブランディングすることで、競合他院との差別化を図ることができます。「何ができるか」より、「誰に選ばれるか」を意識することが大切です。

④ ホームページやSNS、口コミの強化

「家の近くにこんな医院があったんだ」と、まずは認知してもらいましょう。上記、ブランディングを表現した広告を用い、医院の大切にしていることや雰囲気を知ってもらうことで共感を呼び、身近に感じてもらうことができます。

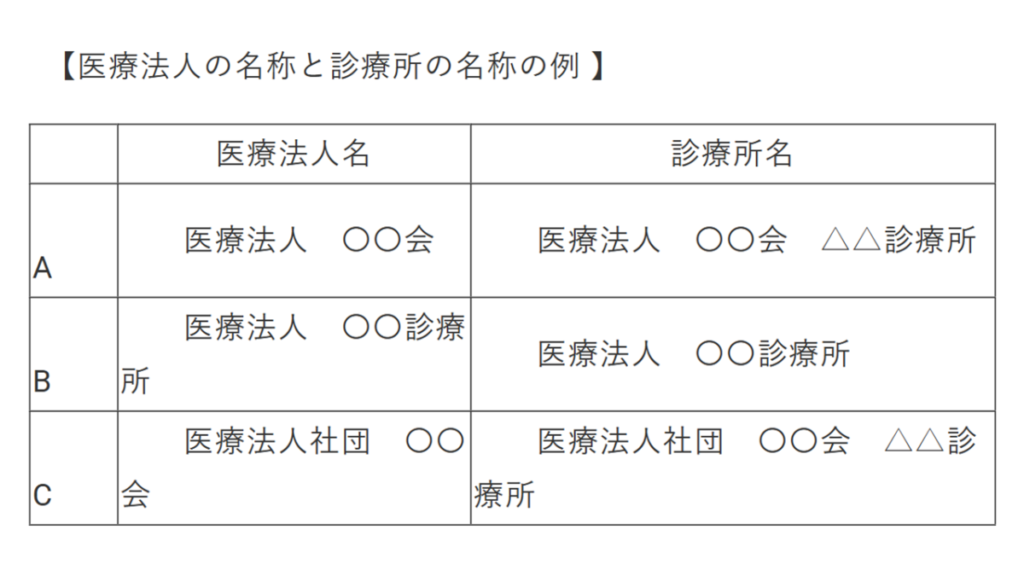

医院経営が安定しているのなら、「医療法人化」という選択肢も◎

個人事業のままでは医院の財産すべてが「相続対象」となり、多額の相続税がかかる恐れがあります。一方、医療法人化することで、法人格として医院を継続できるようになり、節税や承継の自由度が広がります。

医療法人化のメリット

① 事業承継する際の手続きがスムーズに

個人事業のまま事業承継をしようとすると、以下のような手続きが必要になります。

- 管理者、開設者の変更手続き

- 賃貸借契約、医療設備等の名義変更

- 譲渡の場合は一度閉院の手続きをしてから、新しい院長が開院手続き など

さらに、今回のような子供への贈与・相続の場合には、子供に多額の贈与税・相続税がかかる可能性があります。一方、医療法人であれば、理事長交代の手続きのみで承継が完了します

② 税率が優位

個人事業の場合、「超過累進税率」という所得金額に応じた税率が課され、その幅は5%~45%と大きく開いています。

法人の場合の税率は、所得が800万円以下なら15%、800万円を超える場合は23.2%です。

もし、個人事業主で45%の税率を課されている場合には、法人化した方が税率を抑えられ、高い節税効果を得ることができます。

③ 役員報酬による所得分散

役員である家族にも給料を支給できるため、家庭内の所得が分散できます。

④ 役員退職金が受け取れる

個人では退職金を出すことができませんが、法人では役員を退職する際に「役員退職金」を支給することができます

⑤ 社会的信用が高く融資が受けやすい

医療法人は社会的信用が高く融資の審査が通りやすいため、設備投資や分院設立など新たなチャレンジがしやすくなります。

このようにメリットが多い医療法人化ですが、法人設立には行政手続きや定款整備、都道府県の認可が必要です。設立には準備期間も含めて1年近くかかることもあり、手続きも煩雑となるため、法人化を検討する際は時間に余裕をもって専門家と一緒に対応していくとよいでしょう。

「継がせる覚悟」が医院の未来を創る

「医院を継いでほしい」という想いを実現するためには、医院自体を“継ぐ価値のある存在”にしていくことが求められます。

- 患者様の声に耳を傾け、親身で適切な治療をすること

- 長く通ってくれるなど、患者さんとの信頼関係があること

- スタッフ皆で医院がよりよい場所となるようアイデアを出し合うような、活気ある場所であること

- 設備や見た目が清潔で新しく、効率性を重視しデジタル化されていること

医療の仕事は、人に感謝され、社会に貢献できる素晴らしい職業です。

特に地域医療に携わることは、地元の方々からの信頼を実感しながら、その魅力を子どもたちにも伝えやすい環境と言えるでしょう。決して、患者様やスタッフの愚痴を家庭でこぼさないようにご注意くださいね。子供たちは意外と敏感に感じ取っています。

「なんだか大変そうだな」と子供に思われるようであれば、医師としての努力がそのまま収入となり、やりがいにもつながるということを伝えてあげてください。

「継いでくれ!」と押し付けるのではなく、先輩として応援するような距離感が良いかもしれません。

最後に

子どもに医学部を目指して欲しいと願うなら、ただ進路を促すのではなく、「この医院を継ぎたい」と思えるような魅力やビジョン、そして地域に根ざした使命感を伝えていくことが大切です。

先生のように早い段階で医院の将来を考えておくことで、医院のあるべき姿や、各種制度の活用など、より効果的な施策やタイミングを十分に検討することができます。

弊社では、医療法人設立を始め、クリニックの開業から承継までワンストップで承っておりますので、自院の将来についてお悩みがあれば、ぜひご相談ください。